Do site iclnotícias:

Marcha de uma nota só: o autogolpe é coisa nossa – I

Máxima filosófica perfeitamente adaptável ao caos nosso de cada dia; afinal de contas:

“O que vai, vai

mas o que vai, vem”.

Lição tautológica das coisas negada por militares golpistas e por seu líder de delírios autoritários, Jair Messias Bolsonaro. Walter Braga Netto, endossando a pilantragem da letra da canção — “A cafonice / é coisa nossa” –, lançou uma nota sonsa.

(Você reparou que escrevi assim, Walter, sem o título militar? Sigo o modelo da senadora Eliziane Gama, que, em seu corajoso relatório da CPMI do 8 de janeiro, despiu a farda do general com a supressão da palavra. General golpista perde a honra da distinção; torna-se somente golpista. Criminoso — portanto.)

Na verdade, “o golpe dentro do golpe”, longe de ser uma “tese fantasiosa e absurda”, constituiu a tradição propriamente brasileira do militarismo nos tristes trópicos. E Braga Netto tem até razão: deixando a criatividade de lado, basta recuperar a linha cronológica do poder militar na República.

Golpes e autogolpes à mancheia

A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi uma quartelada e não são poucos os que não hesitam em considerá-la um golpe de Estado — o pecado original do novo regime. Relevemos a questão, por um minuto que seja, pois agora trato de caracterizar o autogolpe como a essência mesma do exercício político por parte dos militares.

E isso desde os primórdios da República, ou seja, a tomada do poder e a constituição do autogolpe são praticamente simultâneas.

Vejamos.

Em novembro de 1891 o marechal Deodoro da Fonseca enfrentava impasses de difícil resolução: crise institucional associada a uma séria crise econômica; óbices agravados pela virtual ausência de diálogo com a oposição.

(Eis o X da questão: militares são treinados para “neutralizar” adversários, sempre reduzidos ao papel monocromático de inimigos. Diálogo, acordos e concessões não fazem parte de seu repertório existencial.)

Emparedado pelas circunstâncias, Deodoro da Fonseca inaugurou o atalho trilhado com regozijo pelos seus sucessores: fechou o Congresso e decretou Estado de Sítio.

(Mas, claro, o recurso constava na primeira Constituição republicana de 1891 — dentro das 4 linhas. Jogo que segue. O cachimbo deixou torta a boca gulosa de Bolsonaro.)

O marechal, contudo, não antecipou a reação da Marinha. No cabo de guerra entre as duas forças, havia uma clara percepção do autoritarismo crescente do Exército, que já ocupava o centro do poder. Em resposta, unidades da Armada, comandadas pelo almirante Custódio de Melo, ameaçaram bombardear a capital da República, a cidade do Rio de Janeiro. Deodoro da Fonseca, que, após o governo provisório (1889-1891), mal completou dez meses como presidente, renunciou no dia 23 de novembro de 1891.

A primeira tentativa de autogolpe fracassou redondamente, muito embora a terra costume ser plana na visão do mundo de golpistas.

Mas água mole em pedra ainda em formação…

Bolsonarismo no século 19?

Travestido de jurista de porta da Papuda, lógico de contrabando, Bolsonaro insiste na tese do cúmplice.

(Ora, ora, se eu já estava no poder, sentado na cadeira, que só Deus me tira de cima dela, como daria em golpe em si mesmo, tá ok?)

O problema do arrazoado do Jair e do Walter reside na história republicana em sua totalidade.

Não exagero: voltemos a 1891.

O vice-presidente Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, assumiu a presidência; aliás, como rezava a Constituição. E, obedecendo ao preceito constitucional, deveria ter convocado eleições, uma vez que Deodoro da Fonseca deixou o posto antes de completar dois anos de mandato, circunstância indispensável para que o vice-presidente assumisse o cargo de direito, caso fosse vitorioso no pleito.

Filigranas jurídicas nunca foram o forte do Marechal de Ferro que se apossou de fato do poder político. Em termos diretos: decidiu não abrir mão da boquinha da Presidência da República. Ou seja, o segundo autogolpe no segundo ano da República.

Mais uma vez, a Marinha se pronunciou. Inicialmente, tentou-se convencer Floriano a cumprir a lei, convocando eleições. A única resposta foi uma repressão feroz, que somente foi intensificada após a eclosão da Segunda Revolta da Armada, em setembro de 1893. A brutalidade da reação do Marechal de Ferro foi imortalizada no clássico de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915. No último capítulo do romance, revela-se o destino do protagonista, que será fuzilado pelas tropas florianistas. Olga, sua sobrinha, tentando salvar a vida de Policarpo, busca desesperadamente encontrar-se com Floriano Peixoto. O malogro do esforço sugere a condenação do idealista:

“Olga falou aos contínuos, pedindo ser recebida pelo marechal. Foi inútil. A muito custo conseguiu falar a um secretário ou ajudante de ordens. Quando ela lhe disse a que vinha, a fisionomia terrosa do homem tornou-se de oca e sob as suas pálpebras correu um firme e rápido lampejo de espada:

— Quem, Quaresma? — disse ele. — Um traidor! Um bandido!

Depois, arrependeu-se da veemência, fez com certa delicadeza:

— Não é possível, minha senhora. O marechal não a atenderá.

Ela nem lhe esperou o fim da frase. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só e heroicamente (…).”

No contexto do florianismo — incorrendo sem culpa no anacronismo deliberado, um bolsonarismo dos primórdios da República –, bandido era todo aquele que não espelhava as convicções do Marechal de Ferro; traidor, todo aquele que não apoiasse com fidelidade canina a manutenção de Bolsonaro no poder.

(Bolsonaro? Por que não?)

Plano Cohen

Um salto no tempo ou esta coluna será interminável.

(É preciso sempre ter misericórdia da eventual leitora. Sim, você: não há outra.)

Estamos agora em 1937. Getúlio Vargas completou 7 longos anos no poder desde outubro de 1930. Se levasse em conta a Constituição de 1934, deveria convocar eleições presidenciais para 1938. Um nome despontava como um forte candidato: o líder da Ação Integralista Brasileira (AIB), Plínio Salgado. Aliás, foi o chefe do integralismo o responsável involuntário pela elaboração de um relatório que propiciou o muito bem-sucedido autogolpe do Estado Novo.

(Não se esqueça nunca: O autogolpe, é coisa nossa.)

Explico.

Em novembro de 1935, ocorreu o Levante Comunista, liderado por Luís Carlos Prestes, à época presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora (ANL). Pois bem, Plínio Salgado teve a ideia de solicitar ao capitão Olímpio Mourão Filho, à frente do setor de inteligência da AIB, que preparasse um texto, a fim de alinhavar hipóteses sobre uma possível tomada do poder pelos comunistas.

Tarefa dada é tarefa redigida. O jovem militar, leitor da Revue des Deux Mondes, adaptou um artigo que descrevia a ascensão do Partido Comunista ao poder na Hungria sob a liderança de Béla Kun. Experiência efêmera, de março a agosto de 1919, ele foi o fundador e dirigente máximo da República Soviética Húngara.

(Nesse fugaz período de poder comunista, György Lukács foi Comissário do Povo. Olímpio Mourão Filho não parece ter dado importância à informação.)

Deslizes ortográficos à parte, o Kun brasileiro, esclarecendo o antissemitismo muito presente na gestão Vargas, teve evidenciada sua origem judaica no batismo icônico, e o Plano Cohen tornou-se o principal instrumento que assegurou o êxito do autogolpe de Getúlio.

Aos fatos.

Em setembro de 1937, a peça fictícia caiu nas mãos do governo. Plínio Salgado não se interessou pelas conjecturas do capitão integralista, pois o todo lhe pareceu tão fantasioso que até dispensava o esforço de refutações. Contudo, discordaram do autor de “Geografia sentimental” (1937), o ministro de Guerra de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Góis Monteiro, e o chefe da Polícia do Distrito Federal, o tenente-coronel Filinto Müller, um dos mais abjetos torturadores da História brasileira. Na iminência de convocação das eleições presidenciais e o consequente risco de deixar o poder em caso de derrota, Getúlio Vargas e os membros do governo viram no Plano Cohen um presente inesperado, e quanto mais dramática e irreal parecesse a tentativa de tomada do poder, mais adequada seria para o desejo de estabelecer um estado de exceção. Nesses casos, a regra é não perder tempo!

(Mas, dentro das 4 linhas, a política é um ringue do UFC: vale tudo.)

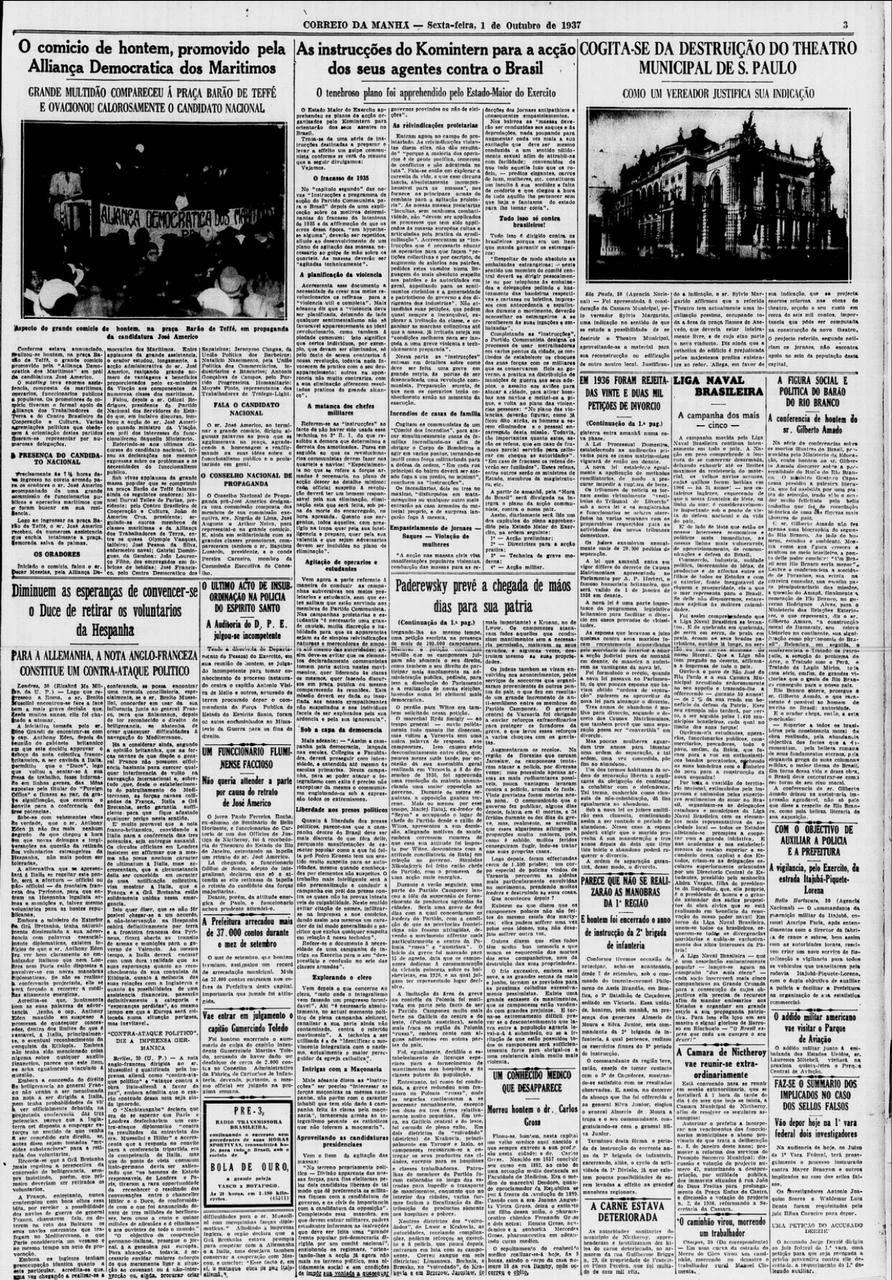

De imediato, a ardilosa trama foi difundida como uma grave ameaça à Nação — gravíssima, na verdade. Pelas ondas da Rádio Nacional, estrategicamente inaugurada em setembro de 1936, os detalhes do Plano passaram a fazer parte do dia a dia brasileiro. No dia 1 de outubro de 1937 a terceira página do Correio da Manhã estampou a notícia que deveria parar o país.

O subtítulo da reportagem foi escolhido a dedo: “O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército”.

O Plano Cohen era mesmo mirabolante, como se alguém tivesse composto um samba-enredo distópico e sinistro. Pouco importa: o propósito era gerar pânico. Casas de famílias seriam incendiadas; estudantes e operários seriam manipulados para gerar caos; a Maçonaria seria mobilizada (!); as candidaturas presidenciais favoreceriam a agitação. Bingo! O problema gerava a solução: suspenda-se a eleição prevista para 1938 e se decrete o Estado Novo, ditadura estabelecida por lei (!) no dia 10 de novembro de 1937 e que durou até 1945.

É isso mesmo: uma terrível ditadura, que prendeu, torturou, assassinou e ocultou cadáveres.

(1937! Espere um pouco e na próxima coluna chegamos a 1964, uma terrível ditadura, que prendeu, torturou, assassinou e ocultou cadáveres.)

E uma ditadura estabelecida constitucionalmente, por assim dizer.

(Dentro das 4 linhas do terraplanismo de Ives Gandra Martins? Viva o anacronismo deliberado.)

No dia 10 de novembro de 1937, tropas cercaram “democraticamente” o Congresso Nacional. Getúlio Vargas outorgou uma nova Constituição no mesmo ato. Portanto, o Estado Novo começou como uma ditadura legalizada pelo autogolpe que o estabeleceu.

(Roda mundo, roda-gigante, rodamoinho, roda pião…)

Mas e o que aconteceu com o jovem capitão, responsável pela redação do Plano Cohen? Foi punido? Preciso responder? Em 1964, comandante de tropas em Juiz de Fora, na madrugada de 1 de abril, o general Olímpio Mourão Filho baixou as tropas para o Rio de Janeiro e deu a largada para o golpe militar que inaugurou a longa noite de 21 anos da sangrenta ditadura militar.

Aliás, o maior período de autogolpes da História brasileira.

(Claro: tema da próxima coluna.)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá... Aqui há um espaço para seus comentários, se assim o desejar. Postagens com agressões gratuitas ou infundados ataques não serão mais aceitas.